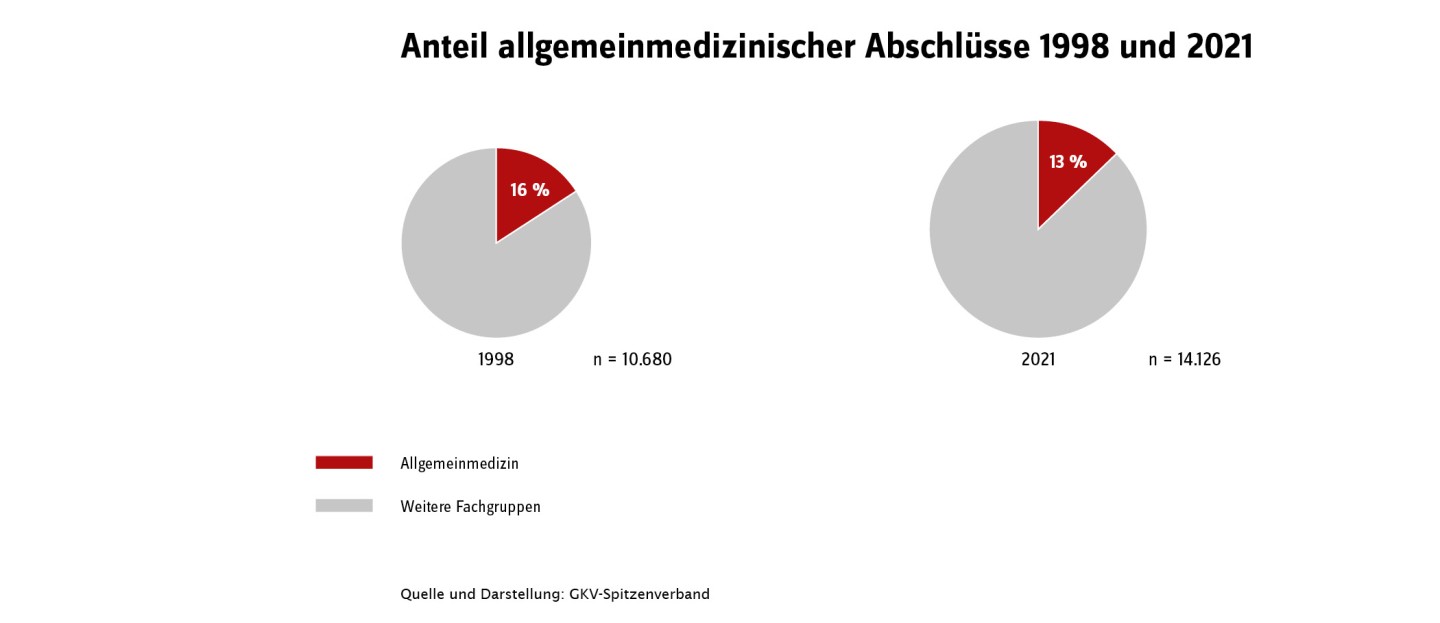

Auch das ursprüngliche Ziel der Umkehrung des Verhältnisses von Hausärzteschaft zu Fachärzteschaft von seinerzeit 40 : 60 wurde nicht erreicht. Die statistische Information aus dem Bundesarztregister zeigt, dass im Jahr 2021 der Anteil von hausärztlich Tätigen an allen ärztlichen Fachgruppen in der vertragsärztlichen Versorgung nur noch 36 Prozent betrug (www.kbv.de).

Weiterhin wird eindringlich vor einem zunehmenden Mangel an Hausärztinnen und -ärzten gewarnt, insbesondere im ländlichen Bereich, aber auch in Städten. Eine Studie des IGES Instituts im Auftrag der Robert Bosch Stiftung ergab, dass im Jahr 2035 bundesweit etwa 11.000 Hausärztinnen und -ärzte fehlen würden (www.iges.com).

Dies legt natürlich die Frage nahe, ob all die Initiativen der letzten Jahrzehnte, der personelle Aufwand und die Fördergelder, die in die Weiterbildung geflossen sind, letztendlich wirkungslos waren? Diese Frage ist schon deswegen kaum zu beantworten, weil es, wie so häufig bei systemischen Interventionen, keine vergleichende Versuchsanordnung gibt. Es ist also nicht auszuschließen, dass der Mangel an hausärztlich tätigen Ärztinnen und Ärzten noch eklatanter wäre, wenn es das Förderprogramm nicht gäbe.

Unstreitig ist, dass die Entscheidung für die spätere Aufnahme einer ambulanten hausärztlichen Tätigkeit von weit mehr Faktoren bestimmt wird als dem Vorliegen einer Fachgebietsanerkennung. Hier spielen u. a. die Rahmenbedingungen des jeweiligen Gesundheitssystems eine Rolle, die fraglos wiederum auch einen Einfluss auf die Entscheidung junger Ärztinnen und Ärzte für eine bestimmte Fachrichtung haben. Zu den weiteren, sicher ebenfalls für die Fächerwahl relevanten Einflussgrößen gehören unter anderem Arbeitsbedingungen, Arbeitsorte und mögliche Einkünfte.

Als weiterer Aspekt kann jedoch auch die (vermutete) Attraktivität der späteren Tätigkeit eine Rolle bei der Entscheidung spielen: In Ländern mit Primärarztsystemen, in denen Patientinnen und Patienten mit jeder Art von Beschwerden immer zunächst eine Allgemeinarztpraxis aufsuchen müssen, bekommen die dort tätigen Ärztinnen und Ärzte ein viel breiteres Krankheitsspektrum dargeboten als dort, wo der sofortige Zugang zu Spezialistinnen und Spezialisten niedrigschwellig ist. Entsprechend wird auch Kritik am deutschen System geäußert: Ein Ergebnis der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten KarMed-Studie ist, dass die Ausbildung in Deutschland bei drei Viertel der Absolventinnen und Absolventen mehr als sechs Jahre dauert, bei den Ärztinnen, die die Mehrheit der Gruppe bilden, faktisch sogar neun bis elf Jahre, insbesondere dann, wenn die Weiterbildung in die Phase der Familiengründung fällt (van den Bussche et al.). Dem gegenüber stehe eine Reduktion des Tätigkeitsfeldes auf solche Aufgaben, die nicht von vorn herein einem Spezialisten oder einer Spezialistin angetragen werden (Zeitschrift für Allgemeinmedizin). Die eingangs beschriebene Intention der „Aufwertung“ der Allgemeinmedizin durch eine vergleichbar lange Weiterbildungszeit wie in anderen Fachdisziplinen laufe demnach ins Leere.

Als vorläufiges Fazit lässt sich formulieren: Die erste Voraussetzung für eine bedarfsgerechte hausärztliche Versorgung besteht ganz sicher darin, dass sich genügend Ärztinnen und Ärzte für eine allgemeinärztliche Weiterbildung entscheiden und diese erfolgreich zu Ende bringen. Damit ist die Weiterbildung eine zentrale, grundlegende Einflussgröße der zukünftigen Gestaltungsmöglichkeiten in der Versorgung, die weiter gefördert werden sollte. Das derzeitige Förderprogramm als isolierte Maßnahme ist aber offensichtlich nicht in der Lage, die intendierten Ziele zu erreichen. Hierfür brauchen wir eine übergreifende Diskussion z. B. über folgende Fragen: